宿縁

2013.5.24

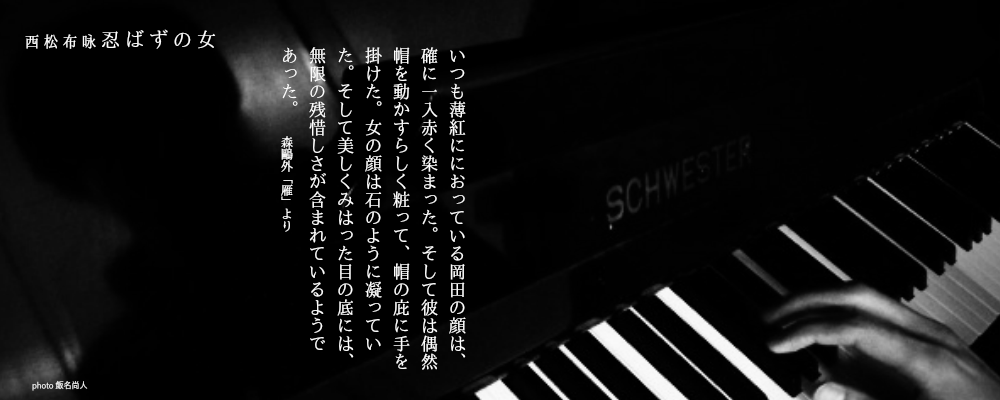

文・写真:飯名尚人

舞台作品というのは「関係」で成り立っているのだとつくづく感じる。西松さんが何度も何度も大野さんにオファーを試みたという話には実に頭が下がった、そうでないといけないと思った。大野さんに「メールだと失礼かと思って、まず手紙を書いた、でも返事がなくて、また手紙を書いて、その次に電話をして。断られるかしら、とずっと心配で。でもやっぱりお願いしたいと思って、、、」と言う。企画者が出演者にオファーするというのは、「この作品にはあなたが必要なのです」という態度を相手に示さなければならない。絶対にそうでなくてはならない。出演する側も安易に仕事を受けてはならない。宿縁、とでもいうのか、作品のオファーというのは、そういうものを感じる。引き寄せ合う見えない何かが働いているのだと思う。

「忍ばずの女」は、森鴎外の小説「雁」を三味線と唄によって物語っていく作品であり、初演は青山円形劇場、2回目の再演は軽井沢で俳優の寺田農さんの朗読で演じられた作品であり、さらに今回の再演にあたり、西松さんは新しいキャストでのまだやったことのないアプローチを目指しているようであった。「雁」を何度か読み、さらに森鴎外の他の小説も読んでいると、森鴎外という人の描きたいことは「運命」、この二文字に尽きる、ということが僕のたどり着いたひとつの結論である。善悪の判断すら未だ明確でない人間界において、その人間の罪というのは運命によって翻弄されつつも定められているのであり、そのことに大きくため息をつきながらも、その身を委ねているのが森鴎外であった。

「小説のあらすじを伝えるような舞台作品ではなくて、運命、というものを表現したいと考えているのです」と、演出家としての僕は出演者のみなさんを前に解説した。「いくつかシーンがありますが、大野さんには、蛇と雁になってほしいのです。蛇の踊り、雁の踊りというのを考えてもらえませんか」とオファーした。黙って最後まで僕の長ったらしい演出案の話を聞いていた大野さんは、すこし間をおいてから顔を上げてどこを見るでもなく「ついに来たか、と、そう思いました」と言った。その場にいた全員は、何のことかまったく分からなかった。何を言っているのかかが分からなかった。「ついにそのオファーがきましたか」と大野さんが言った。

「僕は蛇が嫌いなんです」と、大野さんがいった。「え?」と全員が思った。「なので、蛇の踊りは出来ません」ということに違いない。大野さんは続けた。「何が嫌いか、って聞かれたら蛇なんです。私はね、子供の頃、2歳の頃でしたか、千葉の勝浦に住んでいましてね、山の中です。そうすると、山道を歩くんですけども、おばさんに手を引かれてね。山道にもうたくさんの蛇がいるんです。もう怖くてね。それがずーっと記憶にありましてね。ところが、どこか蛇に惹かれてしまうというのか、動物園とかで蛇のコーナーがあるとつい自分から見に行ってしまうんです。どこか自分の中に住んでるというか、いるんですね、蛇が。それで、いま、お話を聞いてましてね、ああ、ついにそのオファーが来たか、と。そう思ったんです。どういう踊りができるかわかりませんけども、ついに来たかと。」

作品が自分の手から離れる、ということがある。理想とする作品の在り方である。そうなると作品というのは演出家の掲げる小さな思惑を越えて大海に出て行く。途端に作品の中の物語世界は無限に広がり、誰のものでもなくなり、その中で登場人物たちは勝手に自分で生きていくのである。一方でなかなか自分から離れない作品もある。そういう作品はまだまだ人様にお見せするものでもなく、まして有料でチケットを買ってもらうような類のものではない。大野さんの蛇の話を聞いて、「この作品の、このシーンはもう大野さんのものになってしまった」と思った。一瞬にして。僕の漠然とした構想は、大野さんの幼少期の記憶によって大野さんの物語になっていったのであり、「私」というものに一気に引き寄せる力は見事であった。取り方によってはオレオレな解釈とも言えるが、「引き受ける」ということは「自ら引き寄せる」ということのようでもあり、自分のモノにするということなのだ。特に演じ手はそうであっていいのだということを知った。